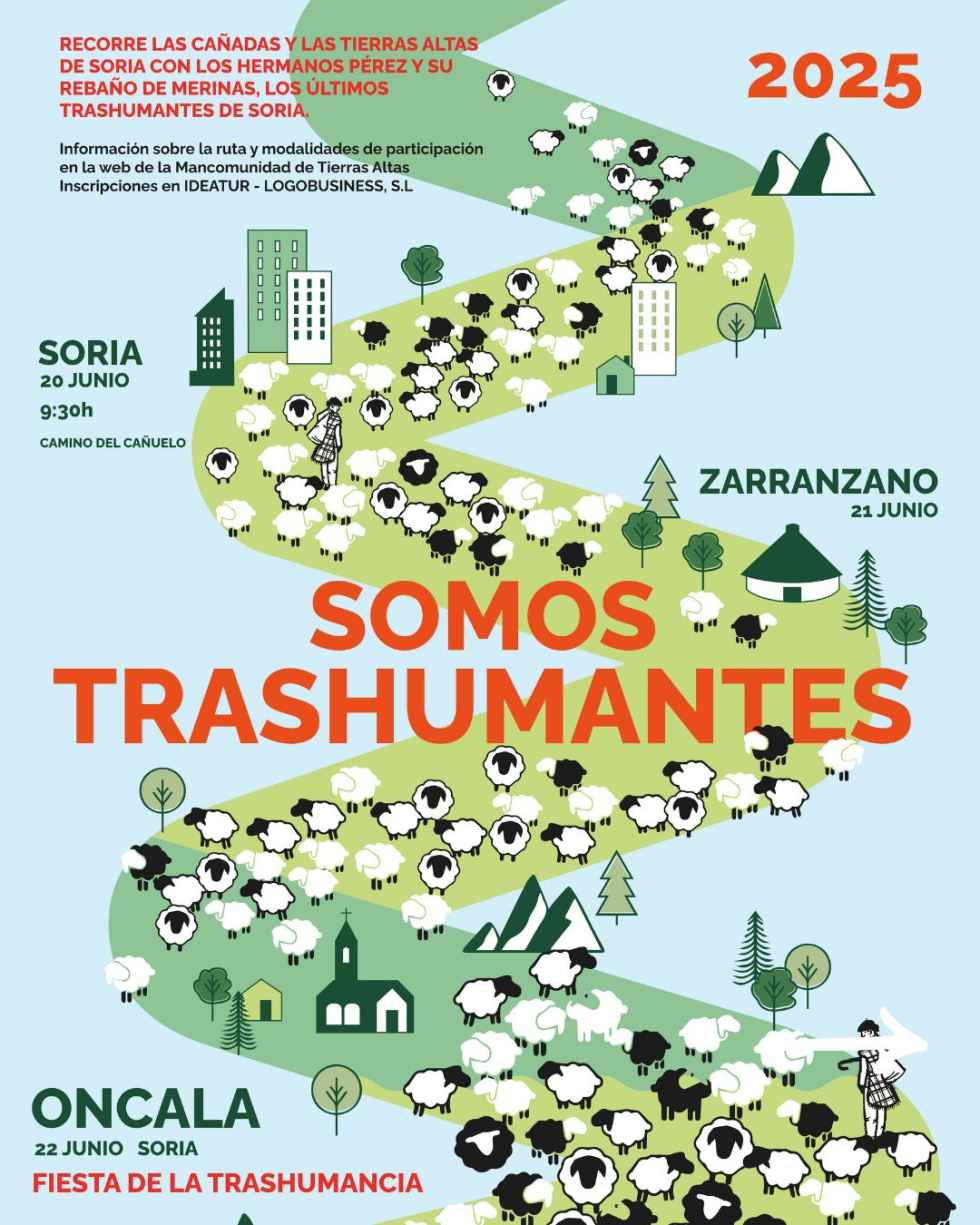

¡Somos Trashumantes" celebrará en junio su décimo quinta edición

La Mancomunidad de Tierras Altas de Soria y el Ayuntamiento de Oncala organizarán un año más "Somos Trashumantes". Será la décimo quinta edición de esta experiencia que aúna el turismo con la reivindicación de un oficio que ha marcado a esta comarca soriana.

Relevo en la alcaldía de San Pedro Manrique para materializar acuerdo

Licitado contrato para musealizar Centro de Interpretación de Estelas Funerarias de Tierras Altas

La décimo quinta edición se celebrará del 20 al 21 de junio, con la colaboración de la Asociación Trashumancia y Biodiversidad y tendrá como protagonista al rebaño merino de los hermanos Pérez, de Navabellida, los últimos trashumantes de la provincia de Soria.

En los próximos días, la Mancomunidad de Tierras Altas ofrecerá ttoda la información de esta ruta en su web y las personas interesadas podrán inscribirse a través de IDEATUR.

La trashumancia ha marcado desde la antigüedad la forma de vida tradicional en Tierras Altas.

En 1273 el rey Alfonso X creó el Honrado Concejo de la Mesta de los Pastores de Castilla, cuya principal función era evitar conflictos entre agricultores y ganaderos pero además consiguieron por selección una oveja productora de lana de excelente calidad, la merina.

A partir de entonces la geografía peninsular se vio rediseñada dividiéndose en la zona norte o sierra (dividida a su vez en cuatro grandes Partidos: León, Segovia, Soria y Cuenca) y los invernaderos del sur, unidas ambas por una compleja red viaria pecuaria, las Cañadas Reales y sus caminos menores.

En el siglo XV existían ya 3.200.000 ovejas trashumantes.

Entre los siglos XVI y el XVIII se produce el auténtico esplendor de esta actividad, gracias al comercio de la lana.

Una vez cortada y lavada se preparaba en fardos y se trasladaba a los puertos de Bilbao y Santander, desde donde partía hacia los Países Bajos e Inglaterra. Europa se vestía con la lana de Castilla.

La provincia de Soria llegó a tener en el siglo XVIII 333.558 ovejas merinas

A medida que avanzó el siglo XIX se juntaron una serie de elementos que llevaron al derrumbe de la Mesta.

En primer lugar Las Cortes de Cádiz en 1813 promulgaron una Ley que abolía la mayor parte de privilegios de la Mesta y favorecían la agricultura.

Poco después llegó la Guerra de la Independencia durante la cual los rebaños fueron expoliados para servir de alimento a los combatientes.

Por último, en medio de este caos, se produjo la exportación de importante número de rebaños a Francia e Inglaterra.

Desaparición del Concejo de la Mesta

En 1836 El Honrado Concejo de la Mesta desapareció como tal tras más de 560 años de existencia.

A lo largo del siglo XX el proceso de abandono de la trashumancia trastocó completamente un marco laboral que ocupaba a la mayoría de los varones, lo que trajo consigo que muchos de ellos tuvieran que emigrar y se reflejó en una auténtica sangría humana en Tierras Altas.

Paralelamente el traslado tradicional de los rebaños andando comenzó una rápida decadencia con la entrada en funcionamiento del servicio de transporte de ganado por ferrocarril. En el año 1979, 65.000 ovejas fueron transportadas en ferrocarril en toda la zona.

Vida de los pastores trashumantes

La unidad básica de un rebaño era la cabaña entendiendo como tal el conjunto de ganados y empleados. Una cabaña podía alcanzar los 12.000 ejemplares que se dividía en rebaños de 1000 ovejas.

El propietario no solía trabajar directamente, sino que delegaba en un mayoral, que administraba.

En cada rebaño iban cinco pastores cada uno con un cometido concreto: un rabadán o responsable, un compañero, que era el segundo en responsabilidad, el sobrado y el ayudador , que eran los que hacían las tareas más duras, y por último el zagal, normalmente muy joven, que realizaba labores de apoyo (traer leña, el fuego...).

Solía haber también un yegüero o hatero, encargado de las caballerías donde transportaban todas las pertenencias necesarias para el camino.

Llevaban en este largo viaje escasas herramientas (navaja, el punzón, hacha, envases, botiquín para prácticas veterinarias, caldero, cubiertos, útiles de limpieza) y ropas de abrigo, mantas y prendas contra la lluvia.

La jornada tenía un horario que podía denominarse ininterrumpido.

Los pastores "velaban" su ganado durante la noche para evitar los ataques de los lobos, dividiendo las horas en cuatro o cinco turnos, en los que cada pastor "vigilaba" al ganado.

El último turno de vela era para el mayoral, quien preparaba el fuego para despertar al conjunto.

El ciclo de la trashumancia

La salida hacia el sur se hacía a finales de septiembre. Si el tiempo no era malo se cubrían entre 20 y 30 kilómetros diarios.

El recorrido total solía cubrirse en un mes cubriendo en ese tiempo unos 450 kilómetros de media.

En el camino de ida se vendían o compraban algunas ovejas.

Cuando llegaban al destino debían acondicionar el lugar para el periodo invernal. A las pocas fechas de llegar se iniciaba la época de partos.

El mes diciembre era época de ayudar en las labores de lactancia a los corderos descarriados y se seleccionaban los nuevos ejemplares para reponer las bajas, se les castraba y marcaba con hierro.

A comienzos de febrero “la chicada” (rebaño de corderos nuevos) podía salir al campo y comenzar su alimentación de pasto, al tiempo que las crías eran separadas de sus madres.

En marzo se iniciaban las labores del esquileo de las crines de las caballerías ("marceo") y se “raboteaba”, es decir, se cortaba el rabo de los corderos y se cocinaban siendo un manjar.

El mes de abril se dedicaba al esquileo, aunque, en ocasiones, esta tarea se realizaba durante el viaje de vuelta e incluso en las propias sierras.

Por San Juan, en junio, ya en casa, se renovaban los contratos de los pastores. Los rebaños se dirigían a la sierra donde los pastores se turnaban en la vigilancia del ganado para poder estar con sus familias.

Con la llegada del noveno mes comenzaba el ciclo de nuevo.

La popular canción refleja bien este momento “ya se van los pastores a la Extremadura, ya se queda la sierra triste y oscura".

La Lana

En los siglos XVI, XVII y XVIII Soria era una potencia internacional en cuanto a la producción de lana y el lavado de ésta.

Había tres tipos de calidades de lanas: finas (merinas trashumantes), entrefinas (merinas estantes) y bastas. Cuando se esquilaban las ovejas estaban presentes los mercaderes que llevaban el producto a los lavaderos.

Hacia la década de 1770, funcionaban tres lavaderos en Soria capital, y otros en Chavaler, Vinuesa, San Pedro Manrique, Yanguas, Medinaceli y Ágreda.

En cada lavadero debía haber, para ello, un administrador y un fiel, con la misión de registrar en los correspondientes libros la lana que entraba en sucio y la que salía en limpio.

El proceso era altamente especializado y complejo empleando hasta 17 divisiones del oficio distintas (Tinero mayor, ahuecadores, raberos, pedreros…).

Los lavaderos propiamente dichos eran grandes calderas con fuego por debajo donde se calentaba el agua. De aquí caía a unos pozos o tinos donde se echaba la lana y se pisaba igual que se hace con la uva. Cuando estaba bien seca se llevaba a la lonja y allí se hacían los sacones que se señalaban con una marca distintiva del lavadero y se trasladaba o bien lomos de animales o en carretas.

La lana soriana seguía tradicionalmente dos rutas.

Una hacia el noroeste, que acababa en los puertos de Santander y Bilbao, pasando previamente por Burgos o por las aduanas de Valmaseda, Orduña y Vitoria.

Otra hacia el noreste, a través de las aduanas de Ágreda y Logroño, para, tras cruzar Navarra, acabar bien en el puerto de San Sebastián o bien en Francia.

Si no era de calidad total, en el puerto seco o Consulado de Burgos no se aceptaba para su posterior traslado a las lonjas de recepción de la Rochelle, Amberes o Londres.

Posteriormente, en 1777 se creó la Sociedad Económica Numantina de Amigos del País con el fin principal de modernizar esta industria textil.

Pero a mediados del siglo XIX, comienza la decadencia de esta industria, aparece el algodón, el campo está empobrecido y desaparece el Honrado Concejo de la Mesta, desapareciendo privilegios ganaderos y con ellos esta actividad que tanto había aportado a la economía soriana.

El nudo donde todas estas vías se unifican es el descansadero junto al río Zarranzano.

La cañada continúa a la izquierda de la carretera N-111por Portelrubio, Los Llanos de Chavales, Fuentecantos, Tardesillas, Garray hasta Soria.

Después bajaría por los Rábanos, Lubia, Tardajos, Rabanera hasta Almazán. Aquí se uniría el ramal del Bloque oriental.